このブログで紹介した「7つの豊かさ」の中でも「心」と「体」はとても重要です。

どんなに夢を大きく持ち志が高くても、体が病気がちなら、夢実現の途中で、あるいは志し半ばであきらめざるを得ないかもしれません。

あるいは、どんなに健康でも、心が病んでいては、いつかその影響は体に出てくるでしょう。

自分の心と体の健康管理は、他の誰もやってくれません。

自分自身で、意識をもって心と体のケアとメンテナンスをしていくしか方法はありません。

もちろん、家族ぐるみや地域を巻き込んでの活動もありますが、最終的に選択し、実行するのは自分です。

今回は、特に「体」、その中でも「食生活」に関して考察してみたいと思います。

まったく新しい自分に生み変えていくためには、日々の生活習慣を根本から見直す必要があります。

その中でも食習慣の見直しはとっても重要です。

松田麻美子著『常識破りの超健康革命』という書籍に下記のような一節があります。

からだに正しい栄養が与えられると、健康な血液がつくられるようになり、からだの組織を健康にしてくれると同時に、その同じ血液が脳神経組織にも与えられるため、心の状態も健康になっていくのです。

食べたものはからだばかりか、その人の人間としての人格形成にも大きく作用していく、ということを私は学びました。ネクラでイライラ、ウジウジした私の消極的な性格は、私が食べていたものがつくったものだったのです。

今は、WHO(世界保健機関)の定義にあるように健康とは身体(body)、心(mind)と精神(spirit)がそろって三位一体となったときにこそいえる、のだということを実感しています。生活習慣を変えた私はまさに生まれ変わったのです。

朝起きるのが大嫌い、運動と名のつくものはまったくダメ、そして電車で15分と立っていられなかった私が、ジョギングを始め、今では毎朝5キロ、週末には10キロ走ります。かつて午前中は寝て過ごすのがなによりの楽しみだったなんて嘘のようです。目が覚めると、元気のいい子どものようにベッドでじっとしてなどいられない気持ちになるのです。勢いよく飛び出してからだを動かしたくなるのです。

当然のことですが、冷静によく考えてみたら、私たちの体は、この口から入った食べ物で成り立っています。

生活がより豊かになるにつれ、食生活は栄養過多に、そして運動不足になりがちです。

人間の体は飢えに強くできていますが、過食には弱いといわれています。

つまり、栄養を摂取しすぎると、それを消化したり、バランスを保つための酵素が足りなくなるというのです。

たしかに、生活習慣病の中でも死の四重奏といわれる「肥満症」「高血圧症」「糖尿病」「高脂血症」は主に食習慣が原因となっています。

もちろん、食習慣だけでなく、ストレスや運動不足もありますが、日々の食生活を改善させるだけで、生活習慣病の根っこといわれているメタボリックシンドロームを防ぐことは充分できるはずです。

では、どのような食生活が望ましいのでしょう。

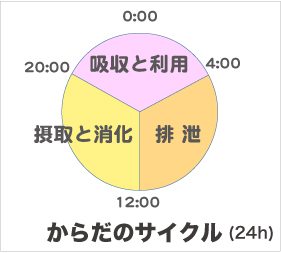

私たちの体は24時間のサイクルで動いています。

そのことを知って、食生活を見直すことにより、より快適で、より効率的な改善が期待できます。

【12:00~20:00(昼・夜)】

摂取と消化

食べることと消化の時間帯

【20:00~4:00(夜中)】

吸収と利用

吸収と体への同化の時間帯

【4:00~12:00(午前中)】

排泄

老廃物とカスの排出の時間帯

上記のサイクルの中でも、「消化」がとっても重要で、消化にはとても大きなエネルギーが必要とされます。

同書からもう少し引用してみます。

栄養士たちは主食のご飯(パン、うどん)、主菜(肉、魚、卵)、副菜(野菜、イモ類)をそろって摂取することが、健康づくりの基本だと教えます。しかしこのような「性質の異なる食べ物」を一回の食事で同時にとる食べ方は、視覚や嗅覚、味覚を刺激しすぎるため、食べすぎを助長し、肥満や消化のトラブルを引き起こすだけで、メリットは何もありません。

「腹八分め」とは、食べすぎは寿命を縮めることを示した教えです。およそ3800年前に刻まれたエジプトのピラミッドの刻印に「人々は食べた物の4分の1の栄養で生きられる。残りの4分の3は医者のために食べているのだ」(必要以上の物を食べれば病気になり、医者にかかるという意味です)と記されています。そのころからすでに栄養過多を戒めているのです。

どんな動物も摂取カロリー量を30%少なくすると、寿命は50%伸び、老化に伴う病気(腎臓、心臓、関節などに生じる疾患)も激減することが実験で証明されています。

食べすぎれば食べすぎるほど、多くのカロリーを燃焼させなければならなくなり、その代謝副産物であるフリーラジカル(活性酸素)の量をふやし、細胞の老化を早めたり、ガン細胞の形成を助長していくことになります。

さらに、消化には莫大なエネルギーを要します。おなかいっぱいごちそうを食べたあと眠くなったり、横になりたくなったりするのはそのためです。まさにこれは、「消火作業に膨大なエネルギーを使う必要があるから、しばらくほかの活動はしないで休んでほしい」という、からだから出されるサインなのです。

上記の「消化」は、からだのサイクルで見ると、昼から夜にかけて(12時〜20時)ですが、その後、寝ている間に、私たちの体の細胞一つ一つにその栄養が行き渡るようになっています。

その後、朝方から昼にかけて、不用となった物を排泄するわけです。

その午前中にさらに高カロリーなものを摂取してしまうと、また消化に膨大なエネルギーが必要となり、体のサイクルが乱れてしまいます。

では、朝は何も食べないでいた方がいいのかというと、本書には「そうだ」と書いてありますが、唯一OKなものがあります。

それがまさにフルーツです。

お隣の韓国には、「朝のフルーツは金」という諺がありますが、フルーツはほとんど消化という作業が必要のない、とってもありがたい食べ物なのです。

同書から関連部分を引用してみます。

私たちは水なしには生きていけません。からだの70%は水からできています。私たちの住む地球の表面積もまた、70%が水からできています。私たちの住む地球の表面積もまた、70%が水です。地球も人間もこの7対3の割合で、ベストコンディションが保たれるようにつくられているのです。したがって、スリムな体型と健康を保つには、70%の水分を補給することが理想です。

しかし、ただの水ではどんなに大量に飲んでも、役に立ちません。生命力に満ちあふれた生きた水を取り込まなければならないのです。その水は糖やビタミン、ミネラル、酵素ほか、さまざまな栄養成分を豊富に含み生きている新鮮な果物や野菜の中にしかありません。特に果物はこの地球上で最も多くの水(成分の80〜90%)を含む食べ物です。

果物や野菜に含まれる豊富な「命の水」は、私たちの体内で想像できないほど重要な役割を果たしています。この水はまず、およそ60兆個あるといわれるからだの細胞の一つ一つに栄養を運ぶための輸送手段となります。糖(炭水化物)やアミノ酸(タンパク質構成要素)、ビタミン、ミネラル、そのほか果物や野菜に含まれる固有の成分が、食物繊維の隙間から抽出され、この水によって腸へ運ばれていきます。

これらの栄養は腸壁から吸収されて血液の流れに入り、同時に抽出された果物や野菜の原子や分子、酵素の助けによって、からだの細胞、組織、腺、器官、そのほかからだのすべての部分にスピーディーに与えられていきます。

次に、栄養成分を腸に下ろしたあと、この水は老廃物を拾い集めて、からだを洗い流してくれるのです。一つ一つの細胞もまた、大量な水を必要としています。というのは、細胞は細胞外液という栄養を豊富に含んだ水に浸されているからです。

私は2年ほど前にこの本を読み、衝撃を受けました。

そして、中でも続けられそうな「朝はフルーツ」を続けていますが、とても快適です。

グレープフルーツを搾ったジュースやバナナ、リンゴなどで充分です。

この食習慣をはじめた頃は、昼ご飯を食べるまでの間、おなかが空くだろうなと思いましたが、そんなことはまったくありませんでした。

この本に書かれていることをすべて実行することはなかなか難しいかもしれません。

「あれもダメ」「これもダメ」となってしまうと、長続きしないどころか、逆にそれがストレスになってしまいます。

人間の食事は動物のエサとは違い、文化です。

家族や人とのコミュニケーションを楽しみながら食事をするということも大切です。

食習慣も「良いとこ取り」で、自分のライフスタイルに合ったもので、健康管理に役立つ食習慣を築き上げていきましょう!